Racisme aux États-Unis : l’histoire que l’Amérique refuse d’assumer

Des siècles d’esclavage et de ségrégation continuent de marquer les États-Unis. Si les lois ont changé, les mentalités, elles, peinent à évoluer. En refusant d’affronter son passé, l’Amérique reste enfermée dans un cycle de déni, d’inégalités et de tensions raciales. Un héritage toujours trop lourd à porter.

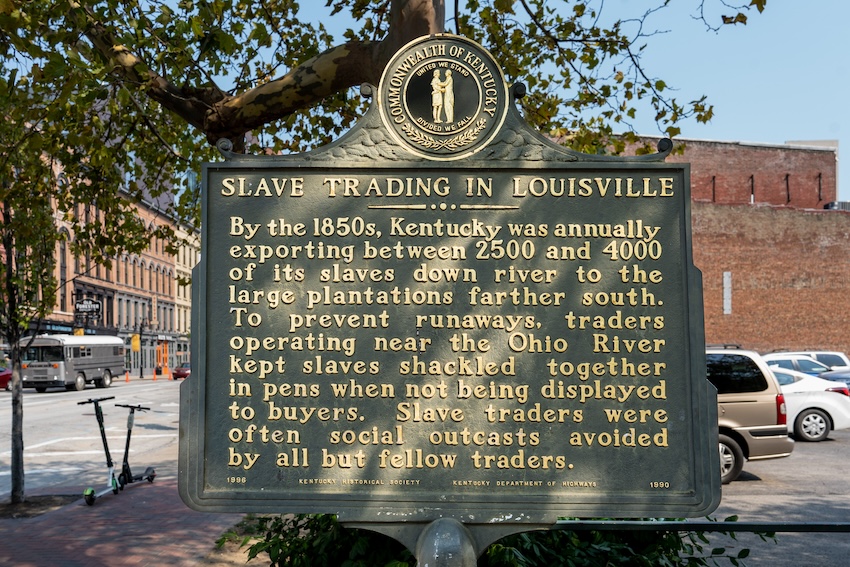

Les États-Unis, nation fondée sur des idéaux de liberté et d’égalité, portent pourtant les stigmates profonds d’un passé raciste qui continue d’influencer leur présent. Malgré les avancées légales et sociales, le racisme systémique persiste, nourri par une réticence collective à affronter pleinement l’héritage de l’esclavage, de la ségrégation et des discriminations raciales. Cette difficulté à reconnaître le passé empêche la société américaine de tourner la page et de construire un avenir véritablement inclusif. L’histoire des États-Unis est marquée par des siècles d’esclavage, un système qui a profondément façonné l’économie, la politique et les structures sociales du pays. Pourtant, ce passé est souvent minimisé, voire réinterprété, afin de s’intégrer dans un récit national plus consensuel. Dans de nombreux manuels scolaires, l’esclavage est présenté comme une simple « institution » plutôt que comme un système de violence et de déshumanisation. La guerre de Sécession elle-même est parfois réduite à un conflit économique entre le Nord et le Sud, occultant sa véritable nature : une lutte pour l’abolition de l’esclavage.

Cette tendance à édulcorer l’histoire se manifeste également dans la manière dont sont traitées certaines figures historiques. Des présidents comme George Washington et Thomas Jefferson, bien qu’ayant possédé des esclaves, sont célébrés sans que leur participation à la perpétuation de l’oppression raciale ne soit pleinement reconnue. Cette dissonance historique empêche une compréhension honnête du passé et alimente une vision idéalisée de la nation américaine. La réticence à admettre ce passé s’explique en partie par la crainte d’une culpabilité collective. Reconnaître pleinement les crimes de l’esclavage et de la ségrégation impliquerait d’assumer une responsabilité morale, voire matérielle, sous la forme de réparations. Pour beaucoup d’Américains, une telle reconnaissance remettrait en question l’idée d’une nation exceptionnelle et fondamentalement juste. Cette résistance est également nourrie par le mythe du progrès linéaire, selon lequel les luttes pour les droits civiques des années 1960 auraient suffi à éradiquer le racisme. Or, cette vision occulte la persistance des inégalités structurelles, qu’il s’agisse des écarts de richesse, de l’accès inégal à l’éducation ou des violences policières ciblant les minorités.

Les conséquences de ce déni sont profondes et durables. Le racisme systémique perdure précisément parce que ses racines historiques ne sont pas pleinement reconnues. Sans une analyse lucide des mécanismes ayant conduit à la création des ghettos urbains, à la sur-incarcération des Noirs ou aux discriminations à l’embauche, il est illusoire de prétendre les démanteler efficacement. Les tensions raciales, quant à elles, ne cessent de s’exacerber. Les mouvements comme Black Lives Matter traduisent une colère légitime, mais le refus d’une partie de la société d’en comprendre les revendications ne fait qu’amplifier les divisions.

Contrairement à d’autres nations ayant engagé un véritable travail de mémoire pour surmonter leurs traumatismes, les États-Unis n’ont jamais entamé de réel processus de réconciliation collective. Des pays comme l’Allemagne, qui a intégré la mémoire de la Shoah dans son identité nationale, ou l’Afrique du Sud, qui a instauré des commissions vérité et réconciliation, montrent qu’il est possible d’avancer en assumant son passé. Pour les États-Unis, un tel chemin impliquerait une éducation historique plus honnête, une reconnaissance officielle des injustices commises et un dialogue national apaisé, loin des guerres culturelles qui polarisent le débat. En refusant de regarder son histoire en face, l’Amérique demeure prisonnière d’un cycle de déni et de répétition. Reconnaître le racisme structurel ne relève pas d’un acte de culpabilité, mais d’une exigence de justice. Comme l’écrivait James Baldwin : « On ne peut pas réparer ce qu’on ne voit pas. » Il est temps que les États-Unis ouvrent enfin les yeux sur leur passé pour espérer construire un avenir plus équitable.

Retrouvez l’ensemble de nos articles Inside