L’humain face à la machine

L’intelligence artificielle (IA) n’est plus un sujet réservé aux ingénieurs ou aux laboratoires de recherche. En quelques années, elle est devenue un vecteur majeur de transformation du monde professionnel et un défi de société à part entière. Là où les révolutions industrielles passées ont mécanisé les tâches physiques, l’IA agit sur les fonctions cognitives. Elle apprend, recommande, résout, anticipe. Elle bouleverse des professions entières, en crée de nouvelles et pousse chacun à repenser son rôle dans l’écosystème du travail. Le changement n’est pas à venir, il est déjà en cours. Selon le World Economic Forum, environ 85 millions d’emplois pourraient être supprimés d’ici 2025 à cause de l’automatisation, tandis que 97 millions de nouveaux rôles émergeraient. Ce chiffre résume à lui seul la complexité du débat : l’IA ne signifie pas nécessairement la fin du travail, mais sa reconfiguration.

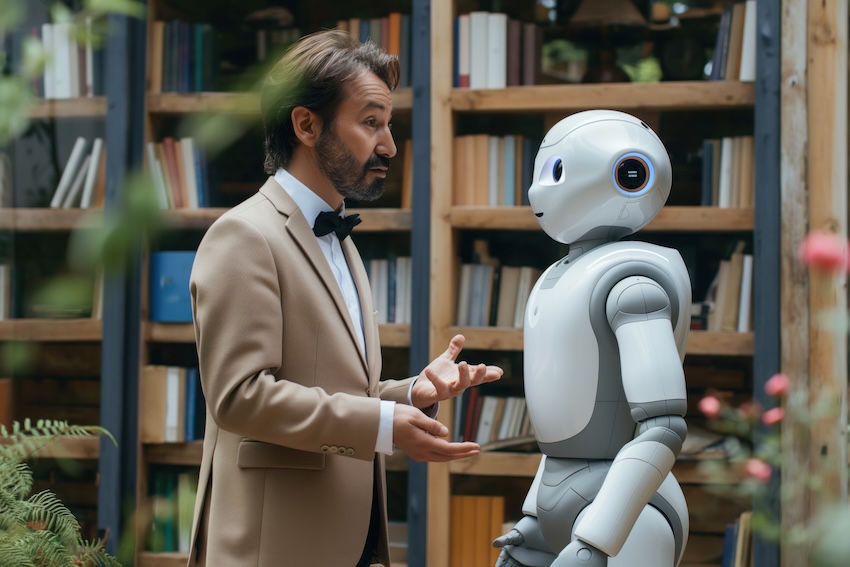

Les métiers reposant sur des tâches répétitives et prévisibles, qu’elles soient manuelles ou intellectuelles, sont les premiers à être touchés. Les caisses automatiques, les assistants virtuels, les logiciels capables de générer des textes ou de traiter des documents juridiques bouleversent déjà les secteurs du commerce, de l’administration, ou encore du droit. Même les fonctions qualifiées, comme la comptabilité ou la médecine, voient l’IA s’immiscer dans leurs processus. Mais à mesure que certaines tâches disparaissent, d’autres émergent. L’humain est appelé à se concentrer sur ce que la machine ne sait pas encore faire : interagir, ressentir, relier des idées, faire preuve d’intuition. L’IA devient alors un outil de soutien, et non de substitution. Cette transition accélère une évolution déjà amorcée du marché du travail : la montée en puissance des compétences dites « transversales ». À côté des savoir-faire techniques, la capacité à résoudre des problèmes complexes, l’intelligence émotionnelle, la créativité et l’adaptabilité deviennent des atouts déterminants. Les entreprises recherchent des profils hybrides, capables de collaborer avec les systèmes d’IA, de comprendre leurs limites, de les nourrir et de les superviser. La maîtrise des outils d’analyse de données ou des environnements collaboratifs devient un standard. Mais surtout, l’apprentissage permanent devient une nécessité, car les métiers évoluent plus vite que les formations traditionnelles.

L’IA ne transforme pas seulement les emplois : elle redéfinit les structures sociales. Le travail à distance, l’indépendance croissante des freelances, la fragmentation des parcours professionnels s’accélèrent. Cette flexibilité séduit, mais elle questionne aussi la stabilité sociale. Le risque est grand de voir se creuser la fracture numérique. Ceux qui ont accès à la formation, à l’information, aux technologies, prendront une avance considérable sur les autres. C’est pourquoi les politiques publiques ont un rôle essentiel à jouer : en facilitant la reconversion professionnelle, en renforçant la protection sociale, en démocratisant l’accès à l’éducation numérique.

Certains pays expérimentent des dispositifs innovants, comme le revenu universel, la certification des compétences numériques, ou encore la régulation algorithmique. Ces pistes, encore inégalement développées, témoignent d’une prise de conscience globale : l’IA n’est pas une vague à surfer, mais une vague à encadrer. Si certains métiers disparaissent, d’autres naissent. Data scientists, ingénieurs en apprentissage automatique, analystes en cybersécurité, mais aussi éthiciens de l’IA, concepteurs de jumeaux numériques, facilitateurs humain-machine… autant de fonctions qui dessinent un nouveau paysage professionnel. Les secteurs de la santé, de l’éducation, de l’énergie ou de la culture sont en pleine transformation. L’IA y joue un rôle d’accélérateur, mais toujours au service d’une expertise humaine. Dans ces domaines, l’humain reste au centre du dispositif : il donne le sens, prend les décisions, porte la responsabilité. L’intelligence artificielle n’a rien d’inévitable. Elle est ce que nous décidons d’en faire. Elle peut déshumaniser le travail, ou au contraire, en révéler la richesse. Elle peut renforcer les inégalités, ou contribuer à les réduire. Tout dépendra des choix que nous ferons, collectivement, dans les années à venir. Pour que l’IA devienne un levier de progrès, et non une source d’aliénation, elle doit être pensée comme un outil au service de l’humain — et non l’inverse. Cela implique une gouvernance responsable, une éthique partagée, et un engagement durable des acteurs publics, privés et sociaux. Plus qu’une révolution technologique, l’IA est un test pour notre capacité à penser un avenir où l’innovation se conjugue avec l’inclusion.

Retrouvez l’ensemble de nos articles Inside