Le dilemme stratégique européen : s’affirmer ou sortir de l’Histoire

Si la dépendance européenne envers les États-Unis est profondément ancrée, héritage direct de la protection offerte durant la Guerre froide, elle n’est plus adaptée au monde qui vient. L’enjeu actuel dépasse la simple relation diplomatique : il ne s’agit pas de rompre brutalement avec Washington, allié historique et nécessaire, mais de mettre fin à une forme de servitude volontaire. L’objectif est de créer les conditions d’une autonomie réelle, permettant à l’Europe d’agir selon ses intérêts propres, sans craindre d’être paralysée par les oscillations politiques américaines, qu’il s’agisse d’un regain d’isolationnisme ou d’une priorité exclusive donnée à la rivalité avec la Chine. Ce réveil stratégique est devenu existentiel : dans un monde où la force prime de plus en plus sur le droit, l’Europe doit choisir entre être un acteur ou un terrain de jeu pour les autres puissances.

Le premier chantier, et le plus critique, est celui de la défense

L’illusion d’une sécurité garantie éternellement par le « parapluie » américain s’est dissipée. L’asymétrie est aujourd’hui criante dans les domaines de haute intensité : renseignement satellitaire, défense antimissile, drones et stocks de munitions. Pour réduire cette dépendance, l’Europe doit sortir de la fragmentation. Le problème n’est pas seulement budgétaire, il est industriel et politique : l’Europe aligne des dizaines de modèles de chars et d’avions différents là où les États-Unis rationalisent leurs flottes. Il est impératif de bâtir une « économie de guerre » à l’échelle continentale, favorisant l’achat de matériel européen (préférence communautaire) plutôt que l’achat sur étagère de matériel américain. Une industrie de défense robuste n’est pas un luxe, c’est la condition sine qua non pour que la voix de l’Europe porte, y compris au sein de l’OTAN.

L’autonomie passe également par une bataille acharnée pour la souveraineté technologique

Accepter que l’écosystème numérique européen vive sous perfusion d’acteurs étrangers (stockage des données, intelligence artificielle, semi-conducteurs) revient à accepter une vassalisation durable. Si l’Europe a su s’imposer comme une puissance normative, le fameux « effet Bruxelles » qui régule les marchés, la régulation ne suffit plus. On ne protège pas sa souveraineté uniquement avec des lois, mais avec des usines et des ingénieurs. L’Europe doit répliquer le succès de son programme spatial Galileo dans le domaine du numérique et de l’IA. Cela exige des investissements massifs et risqués pour faire émerger des champions capables de rivaliser avec les géants de la Silicon Valley, afin d’éviter que les normes et les valeurs du futur ne soient codées exclusivement en Californie ou à Shenzhen.

Le volet énergétique, brutalement mis en lumière par la guerre en Ukraine, exige lui aussi une réinvention

Après s’être reposée sur le gaz russe, l’Europe dépend désormais du gaz naturel liquéfié (GNL) américain et qatari. Si l’urgence a été gérée, la vulnérabilité demeure. L’autonomie réelle passe par une accélération drastique de la transition énergétique : déploiement massif des renouvelables et relance du nucléaire pour les États qui le souhaitent. Mais attention au piège suivant : la transition écologique ne doit pas nous jeter dans les bras de la Chine pour l’approvisionnement en métaux critiques (lithium, cobalt, terres rares). Une diplomatie des ressources agressive et une filière européenne de recyclage et d’extraction sont indispensables pour ne pas subir demain sur les batteries le chantage que nous avons subi hier sur le gaz.

Enfin, l’Europe doit assumer un rapport de force économique et monétaire

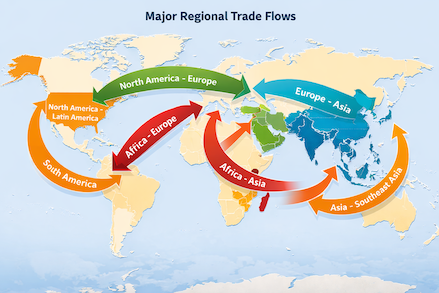

Le privilège exorbitant du dollar permet aux États-Unis d’imposer leur politique étrangère via l’extraterritorialité de leur droit, sanctionnant nos entreprises dès qu’elles commercent avec des pays ciblés par Washington. Une dédollarisation partielle des échanges stratégiques est une piste à explorer sérieusement. Plus largement, l’ère de la « mondialisation heureuse » est révolue. Face au protectionnisme décomplexé de l’Amérique (Inflation Reduction Act) et au capitalisme d’État chinois, l’Europe doit abandonner sa naïveté commerciale. Elle doit apprendre à protéger ses marchés, à subventionner ses secteurs stratégiques et à utiliser son immense marché intérieur comme un levier de négociation, et non plus comme une porte ouverte à tous les vents.

En définitive, le temps des atermoiements est révolu

L’Europe se trouve à la croisée des chemins : elle peut choisir le confort du déclin, en restant un vaste marché de consommateurs sous protection étrangère, ou bien décider d’embrasser la puissance. Cette autonomie ne se décrète pas, elle s’arrache par des investissements, de la coordination et, surtout, une volonté politique commune. Si l’Europe ne parvient pas à se penser comme une puissance souveraine, elle risque tout simplement de sortir de l’Histoire pour devenir le musée du monde. Le choix n’est plus entre l’audace et la prudence, mais entre le sursaut et l’effacement.

Retrouvez l’ensemble de nos articles Inspiration