Autonomie stratégique européenne : rêve ou réalité ?

L’expression « autonomie stratégique » est devenue l’un des leitmotivs du discours politique européen. Défendue par Emmanuel Macron, inscrite dans les priorités de la Commission von der Leyen, et régulièrement invoquée depuis la pandémie de Covid-19 ou l’invasion de l’Ukraine, cette notion reste pourtant floue, tant dans sa définition que dans sa mise en œuvre concrète. À l’heure où l’Europe fait face à des tensions géopolitiques croissantes et à des dépendances structurelles, peut-on réellement parler d’un chemin vers l’autonomie stratégique, ou s’agit-il d’un mirage politique ?

Le réveil européen

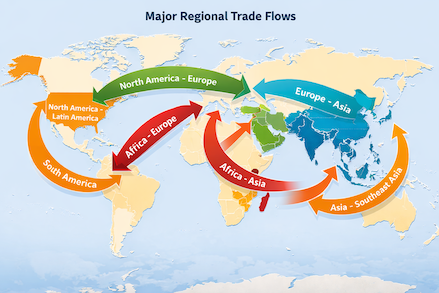

L’idée d’autonomie stratégique n’est pas nouvelle, mais elle a pris une dimension particulière avec les crises récentes. La pandémie a mis en lumière la dépendance européenne à l’égard des chaînes de valeur mondialisées, en particulier pour les équipements médicaux et les principes actifs pharmaceutiques. La guerre en Ukraine a, quant à elle, brutalement rappelé à l’Europe sa dépendance énergétique vis-à-vis de la Russie et sa vulnérabilité militaire sans l’appui des États-Unis. Face à ces constats, les institutions européennes ont multiplié les initiatives : plans d’investissement dans les semi-conducteurs (European Chips Act), projets de relocalisation industrielle, accélération des investissements dans les énergies renouvelables, coopération renforcée en matière de défense. L’objectif affiché est clair : retrouver une capacité d’action et de résilience indépendante des grandes puissances extérieures, qu’elles soient alliées ou rivales. Entre l’ambition politique et la réalité des capacités européennes, un fossé subsiste. Sur le plan militaire, l’Union européenne reste largement tributaire de l’OTAN, donc des États-Unis, pour sa défense collective. Si des projets comme la boussole stratégique ou le Fonds européen de la défense visent à renforcer l’outil militaire européen, ils peinent à dépasser les logiques nationales et les divergences d’intérêts entre États membres.

Sur le plan économique, la dépendance technologique à l’égard des États-Unis (GAFAM, cloud, intelligence artificielle) ou de la Chine (terres rares, panneaux solaires, batteries) demeure massive. L’Europe a certes lancé des stratégies d’investissement et de souveraineté industrielle, mais celles-ci nécessitent du temps, une coordination forte, et une volonté politique soutenue pour réellement inverser la tendance.

Autonomie ou autarcie ?

Il convient toutefois de préciser ce que signifie véritablement « autonomie stratégique ». Il ne s’agit pas d’une fermeture protectionniste ou d’un isolement du monde, mais d’une capacité à défendre ses intérêts, à produire des biens essentiels, à innover et à se projeter sans dépendre de l’arbitraire de puissances extérieures. En ce sens, l’autonomie stratégique est un objectif pragmatique, voire vital, dans un monde où les rapports de force s’exacerbent et où les interdépendances peuvent devenir des leviers de chantage. De ce point de vue, certaines avancées sont bien réelles. La diversification des sources d’approvisionnement en énergie depuis 2022, l’essor des investissements dans les technologies propres, ou encore les sanctions économiques coordonnées face aux agressions extérieures témoignent d’une volonté d’agir en puissance cohérente. L’autonomie stratégique européenne ne pourra émerger sans une cohésion politique renforcée entre États membres, une vision partagée des priorités, et des mécanismes de financement ambitieux. La fragmentation actuelle, tant sur le plan industriel que militaire, constitue l’un des principaux obstacles. Les États européens doivent accepter de mutualiser davantage leurs ressources, leurs productions et leurs décisions stratégiques. Le rôle de la France et de l’Allemagne reste déterminant, mais ne saurait suffire. Des pays d’Europe centrale et orientale, longtemps plus atlantistes que souverainistes, commencent eux aussi à percevoir l’intérêt d’un pilier européen plus fort, sans remettre en cause l’alliance transatlantique.

Un projet en construction

En définitive, l’autonomie stratégique européenne n’est ni un mythe inaccessible, ni une réalité pleinement acquise. C’est un processus en construction, semé d’embûches, mais aussi de leviers concrets. Elle ne sera pas le fruit d’un basculement soudain, mais d’une patiente édification, à condition que les ambitions soient traduites en actes tangibles, avec constance et courage.

Dans un monde instable, marqué par le retour de la guerre, la polarisation des blocs, et l’instrumentalisation des dépendances économiques, l’autonomie stratégique n’est plus un luxe, mais une nécessité. À l’Europe de prouver qu’elle peut la bâtir sans renier ses valeurs, ni ses alliances.

Retrouvez l’ensemble de nos articles Leadership